- 小説

- 南島拳虎テワン:犠牲

古代統一国家ナル国以降、濁気に包まれて廃墟と化した四大陸はクルム王国として再び一つになった。しかし永遠の安寧を手に入れたと思われたクルム王国も、西方大陸の崩壊と、腐敗したクルム政権に対抗するため生まれたパラム帝国という新興勢力によって、再び滅亡の危機に直面していた。

風雲戦争は南方大陸の様相を変えてしまった。戦争が始まった当初はクルム側が優位に立っており、多くの人々はクルムの勝利で戦争が終わると思っていた。しかし、突如現れた墨華先生という存在によって戦況は瞬く間に覆されてしまった。彼女が使う術によって村は瞬時に焦土と化し、彼女が歩いた後には干からびた死体が山を築き上げていた。墨華先生は魔皇と関係があるのではないかという噂が立ったのはこのためであった。

世は再び濁気に染まっていった。

争いの余波であれ、闇の力の余波であれ、力なき者たちにとって戦争が脅威であることに変わりはなかった。そして南の果てにある小さな島「南島」もこの被害を免れることはできなかった。

――――――

「うむ、これなら大丈夫だな」

テワンは身に着けていた小手をさすりながら村を見渡していた。

幸いにも大きな被害には至ることはなかった。南島は孤島であったため、濁気の影響をあまり受けずに済んだからだ。しかし被害が少なかったとはいえ、死者がいないというわけではなかった。少しでも濁気を浴びた者は一人残らず殺さねばならなかった。つまり、全ての負傷者が死者となったことを意味する。今まで敵国の兵士や魔物を相手にしてきたことはあったが、それとは訳が違った。南島はそれほど大きい島ではなかったため、住民が互いを知っている仲であった。魔物と化したからとはいえ、今まで守ってきた者を自らの手にかけるのは南島派の門派生たちにとって容易いことではなかった。

しかし、誰かがやらなければならないことだった。

テワンは門派生を先頭に村を鎮圧した。それが武人として、そして南島の守護者としての自分の役目であった。その甲斐もあってか、一時は阿鼻叫喚をきわめていた島も徐々に平和を取り戻しつつあった。

復興作業も一段落し、テワンが村を見回りながら被害状況を確認していたときだった。見知らぬ気配を感じてテワンは身構えたが、その目には意外なものが映った。

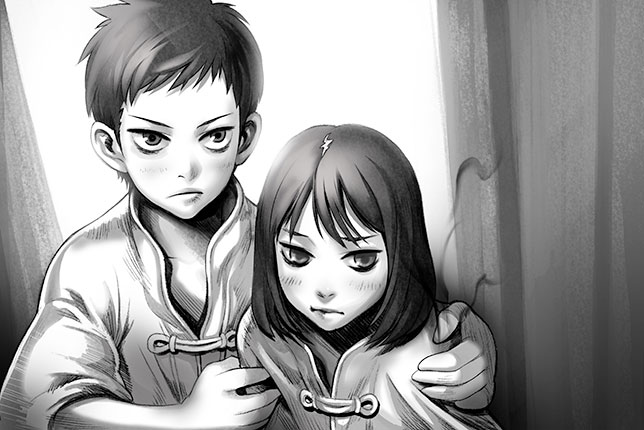

それは恐怖に怯える幼い兄妹の姿だった。腕に怪我をした少女は目を合わせようともせず、兄と思われる少年は少女を抱きかかえながら警戒するようにテワンを睨んでいた。

「お主たちは…」

「触るな!」

少年の荒々しい反応に、差し伸べようとしたテワンの手は止まった。少年と少女は互いに助け合いながら生きている孤児の兄妹で、テワンとも面識があった。それゆえに、このような反応をされるとは思いもよらなかった。テワンは突然の出来事で驚いたのだろうと思い、優しく語りかけた。

「ワシは南島派のテワンだ。覚えていないか?」

そうテワンが言っても、二人は警戒心と恐怖を抱いたままだった。焦りと驚きを感じながら、テワンは少女の腕にある傷を見て再び口を開いた。

「怪我をしているようだな…少し見せてみろ」

しかしテワンの思惑とは逆に、少年は少女を自分の後ろに隠して一歩退いてしまった。

「怖がらなくていい。力になりたいだけだ」

テワンは少年に手を差し伸べて辛抱強く待った。しかし少年は動かなかった。しばらく待っても手を取ろうとしない少年を見て、テワンは仕方なく懐から手ぬぐいを取り出して地面に置いた。

「傷口をこれで結ぶといい。止血に役立つだろう。一人でできるな?」

少年は答えなかった。その反応を見たテワンはそのまま去ることしかできなかった。 そのとき、少年の後ろで陽炎のように黒い気がゆらめいたが、テワンがそれに気づくことはなかった。

「大丈夫だぞ…大丈夫だ」

テワンは、後ろから聞こえてくる少年の声から妹をあやす兄の姿を想像してわずかに微笑んだ。その声が、これから起きることに対する焦りを含んだものだとは知らずに。

――

復興作業が一段落したところでテワンが門派生を集合させた。

「思ったよりも早く片付きそうだな。もしものときのために何人かはここに残れ。では解散!」

「はい!」

テワンの話が終わると、家族がいる者は安否確認のため、門派に身を置いている者は内務処理のため散っていった。ようやく一人になったテワンは懐から一枚の紙切れを取り出した。天下双勢の長老たちが各門派の門主に宛てた書信だった。

世が闇に包まれ濁気が溢れ出している。 これは魔皇の到来が近いことを意味する。 人間同士で繰り広げられる争いは 魔皇に立ち向かうことよりも大事なのだろうか。

世の滅亡が目前に迫っている今、 天下双勢はこれまでの因縁をしばし忘れ 互いに協力しなければならない。

そのために各門派の門主は 大義のために八部器才を選出し、これに備えよ…

「天下双勢が協力する…」

たった一つの文章だけでも昨今の事態の深刻さを実感できた。この事態に備えるのは武人として当然の使命である。しかし、テワンの気持ちは複雑であった。魔皇の復活を阻止するために集められる八部器才は代々、門派の門主が務めることになっていた。とはいえ、まだ事態の収拾がついていないこの島を置いて去ることはできなかった。かといって他の者に任せることもできなかった。八部器才の運命については誰よりもテワン自身がよく知っていたからである。

ふと彼の頭に、今朝家を出たときの光景が思い浮かんだ。見送りに出た妻が微笑む姿と、その胸に抱かれていた息子の姿が…

「あいつらを守れるのは、ワシしかおらんのだ…」

テワンは書信を折り畳んで懐に入れた。世の中よりも…家族を守ることのほうが大事だった。

――

考えにふけて眠れずにいたテワンは突然の騒音に身を起こした。外を見ると沢山の灯が照らされ、人々が右往左往していた。

「何事だ!」

「魔鬼が…村に魔鬼が現れました!」

村は逃げ惑う人々と恐怖に怯える人々で入り乱れ修羅場と化していた。やっとの思いで騒乱の現場に辿り着いたときには、既に魔鬼によって住民の死体が溢れ返っていた。それを見たテワンは直ちに戦闘態勢を取った。しかしそのとき、誰かがテワンの前に立ちはだかった。

「ダメだ!」

突然の出来事に驚いたテワンは振りかざした拳を止めた。危うく気が込められた拳を当ててしまうところだった。危険な状況にもかかわらず飛び込んできたのは幼い少年だった。

「お主は…昼間の…」

そのとき、魔鬼の姿がテワンの目に映った。魔鬼となった者の腕に巻かれていたのはテワンが少年に与えた手ぬぐいであった。

「まさか…あの子が?」

テワンの前に立ちはだかっていた少年は現実から目を背けるように思いきり首を横に振った。しかし少年の目に浮かぶ大粒の涙が非情な現実を物語っていた。

「どけ。もうあれはお前の妹ではない」

「やめろ、やめろって!」

テワンの言葉を聞いた少年は両足に力を込めて立ちはだかった。少年が簡単には引き下がらないことを悟ったそのときだった。テワンが止める間もなく、魔鬼の手が少年の腹を裂いた。

「がはっ!」

少年の口から血が溢れ出した。少年の目に浮かんだ涙が落ちるよりも早く、少年の体が崩れ落ちた。テワンを見つめていた少年の瞳が急激に曇っていった。しかし自らの身を案じることもなく、少年はテワンに向かって言った。

「い、妹に…手を…だ…す…な…」

――

「ギエエエエ!!」

門派生の攻撃を受けて倒れていく魔鬼の断末魔がカラスの鳴き声のように村中に轟いた。塵となって消えていく魔鬼の黒い残骸の中で、テワンが少年の亡骸を抱いて佇んでいた。

「ワシが浅はかだった。目の前の出来事にしか気が回らずに…あのときもっとお主たちを気遣ってやれたら、こんなことには…」

テワンは無意識に拳を握り締めた。

「テワン様、手から血が…」

拳から流れる血を見て驚いた門派生たちが心配そうに聞いた。しかし、テワンは事切れた少年を見つめながら何も答えなかった。

――――

その日の夜、テワンは息子が寝ている部屋に入った。しばらく何も言わずに息子の顔を眺めた後、テワンはそっと息子の頭を撫でた。冷たい父の掌に息子は顔をしかめてぐずり始めた。その様子を見て微笑んだテワンの顔には固い決意が込められていた。

「これ以上、お前のような子が死なない世の中を作ろう。たとえ己を犠牲にしようとも…」

数年後、テワンは八部器才の一人となった。

-終-