- 小説

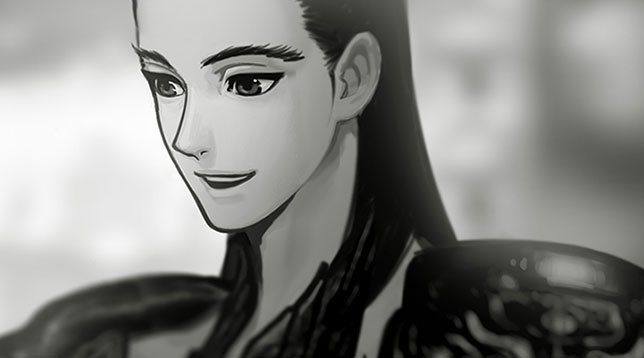

- 武神チャド・ジンケン:遭遇

「武神 チャド・ジンケン殿の御成り!」

ドン、ドン、ドン!勝利の便りを知らせる太鼓の音が鳴り響いた。それと同時に人々の歓声が沸き上がった。まだ城門は閉じたままだったが、門の前はすでに山のような人だかりができていた。彼らはチャド・ジンケンの姿を少しでも近くで見ようと、お互いを押し退け合っていた。輝く彼らの瞳と、城門に向かって差し出しされている無数の手は、彼らがいかにチャド・ジンケンに憧れているかを示していた。

しかし、民衆のそんな姿を見るチャド・ジンケンは複雑な心境だった。

「かつては庶子の出だと蔑んでおきながら、今は英雄扱いか…」

チャド・ジンケンは苦笑いを浮かべた。城門は徐々に開かれ、英雄を迎え入れる準備ができた…そのときだった。

「やつを捕らえよ!」

城内で待機していた兵士たちがいっせいに飛び出してチャド・ジンケンを取り囲んだ。

「よくも、のこのこと戻ってこられたな!謀反を企て、ナル国を危機に陥れようとした大罪人め!入城を禁止したうえで捕縛して牢獄に移送する!」

大将軍の勝利の便りは、あっという間に逆転して謀逆の便りとなった。突然の状況にチャド・ジンケンは抵抗すらできずにそのまま取り押さえられた。チャド・ジンケンが本気を出せば彼らを返り討ちにするのは容易だった。しかし、軍官に逆らうのは自分が逆徒であることをその場で証明するのも同じだった。チャド・ジンケンは、歯を食いしばりながらも素直に連行されることを選んだ。

――

チャド・ジンケンはナル国王室の庶子の出だった。しかし彼は王室で長くを過ごしていたわけではなく、またそれほど幸せだったわけでもなかった。後宮だったチャド・ジンケンの母が死んだとき、王室内でのチャド・ジンケンの住まいは別斎に移った。庶子のための別斎だというのは建前で、その実状は島流しと同じだった。国事に勤しむ父はそのようなチャド・ジンケンを気にかけるようなこともなかった。いや、もしかしたら、忙しいという理由は庶子を冷遇するための言い訳だったかもしれなかった。

そんな彼の唯一の心の救いは武芸だった。武芸の前では、庶子の血が混ざろうと、平民であろうと、貧しかろうと、奴隷であろうと、「弱い者は倒れ強い者は勝利を手にする」…その掟の前では平等だったからだ。彼が敗北を喫した日は悔しさのあまり夜も眠れなかった。掌の水ぶくれが破け、食いしばった歯から血が出ても、負けた相手と再び対錬して勝つまで彼は修練を続けた。

王室内で彼に敵う者がいなくなるまでにさほど時間はかからなかった。チャド・ジンケンが三元老に出会ったのはこの頃だった。

白雲、青雲、赤雲の三人の禅師-三元老は仙界の神託を受け、闇に対抗できる者を探すために現界に降りてきていた。王は彼らから知恵を授かろうと、王室に留まるように懇請した。王の頼みを断れなかった彼らは王室に留まり、王室三元老として過ごすようになった。そんな折に彼らの目に留まった人物がチャド・ジンケンだった。彼特有の並々ならぬ気概もさることながら、まっすぐな性分と優れた武芸、さらに修練を怠らない謙遜な性格が三元老の心をとらえた。

3人の元老はチャド・ジンケンの境遇を惜しんだ。庶子だという理由で職務を与えられていなかった彼を将軍にするように王に推薦したのも彼らだった。そういったこともあり、チャド・ジンケンも三元老を慕っていた。王の言いつけは聞かないが三元老の言うことならばなんでも聞くと周りから噂されるほどだった。

そのような紆余曲折の末、チャド・ジンケンは将軍に就いた。将軍となった彼が初めて受けた公務は四大陸の植民地問題を解決するという任務だった。彼を取り巻く者達は、あの力不足の庶子はすぐにしっぽを巻いて逃げ帰ってくるだろうと揶揄した。だが、自由を享受した彼は、自分の腕を披露する機会を満喫した。抑圧されて静かに生きてきた彼は王室から出るやいなや、あたかも失った翼を再び得た鳳凰のように羽ばたいた。彼は戦場を縫って名声を得ていった。

そのおかげか、彼は輝かしい功績を認められて、その若さにも関わらず大将軍の座に就いた。ナル国の歴史にはそのような前例がなく、非常にまれなことだった。だからといって彼は謙虚さを失わなかった。彼は自分が不当な扱いを受けてきたからこそ、弱者を守るための努力を怠らなかった。血筋に関わらず本人の能力で人を判断し、身分を決して差別しない彼はあっという間に皆から慕われるようになった。民と兵士はチャド・ジンケンを信頼し、彼を「武神」と呼んで称えた。

しかし、王室の者はこれを快く思わなかった。王室の直系王子であった兄弟は庶子であるチャド・ジンケンに嫉妬した。彼らはチャド・ジンケンの能力と器をねたましく思い、ナル国王に注進した。軍事力を握っているチャド・ジンケンに気を付けろ、と。チャド・ジンケンは自分がナル国王になりたいと漏らしていた、と。

そのような話を聞かされたチャド・ジンケンの父は、庶子の行動をではなく嫡子の話を信じた。その結果、大勝を得て凱旋したチャド・ジンケンは城門の前で捕縛された。

「国と民のために戦った対価がこれか…」

牢屋に閉じ込められたチャド・ジンケンはため息を漏らした。無性に情けなくなり、世の中を恨んだ。

「青色の吐息という言葉があるが、お前の吐息は青を通り越して紫だな」

予想していなかった声にチャド・ジンケンは驚いて頭を上げた。鉄格子の向こうに見える懐かしい顔を見て、彼の顔に微笑がこぼれた。

「三元老!どうやってここまで…」

しかしその表情はすぐに強張った。彼は声を低くして尋ねた。

「大罪人との面会は禁止されています。私と話しているのを誰かに見られれば三元老にも迷惑がかかります。はやくお立ち去りください」

「自分は投獄されておきながらわしらの心配か?」

「私は構いません。この場所も我がナル国の土地です。私が悔やんでいるのは…」

武神は再びため息を吐いた。

「悔やんでいるのはただ、もう少しこの国の…そして民の力になりたかったことです…しかし、ここで終わりのようです」

チャド・ジンケンの話を静かに聞いていた三元老の顔に遺憾の表情が浮かんだ。

「斬首は明日執行されるそうだ」

「…そうですか」

「悔しくはないのか?」

白雲禅師の問いかけにチャド・ジンケンは何も答えなかった。暫くの間、沈黙が牢屋を包んでいたが、堅く閉ざされていたチャド・ジンケンの口が静かに開いた。

「…悔しいに決まっています。しかし、父は私の話を聞き入れてくれないでしょう。それに、いくら大罪人といえども斬首されるまでは少なくとも四日はかかります。それなのに丸一日も経っていないのに執行が決定したということは…少しの猶予も私に与えたくないのでしょう。こんな状況で、私にできることはないでしょう?」

この武神の答えを予想できていたかのように、三元老はお互いの顔を眺めて目配せをした。

「なくはないぞ」

白雲に続いて赤雲が言った。

「天下四絶になるのじゃ。この陰謀から逃れるとしたらそれしかない」

天下四絶。

魔皇の降臨に対抗するために、天の神託を受けて戦う宿命を背負う者。

チャド・ジンケンはその言葉の重さを察し、知らずのうちにつばを飲み込んだ。

「天下四絶とは…魔皇と対峙するために天の意志を受け継いだ者達のことではありませんか?」

武神は、自分には相応しくないと言わんばかりに頭を振った。

「私はただの人間にすぎません。そのような大きな役割、私には荷が重すぎます」

「人の痛みを理解でき、自分を犠牲にできるお主ならば十分にやり遂げられるはずじゃ」

「できません。私ごときが…私にはそのような資格も…やり遂げられるような器もありません」

「資格の有無を問うておるのではない。むしろ、お前に天下四絶になって欲しいとわしらが頼んでいるのだ」

三元老の話に驚いたチャド・ジンケンは頭を上げた。白雲はチャド・ジンケンと目を合わせ、力強く話を続けた。

「天下四絶となり、魔皇と戦ってくれ。頼む」

*

闇のような静けさが流れた。チャド・ジンケンはしばらく何も言えなかった。しかし三元老は彼が答えるまで、何も言わずに辛抱強く待った。

やがて、チャド・ジンケンは口を開いた。

「もし私に資格があるのであれば…喜んでお受けいたします。」

チャド・ジンケンの答えに、三元老の表情は明るくなった。しかしまだ彼らの顔には憂いが残っていた。

「しかし、いくつか言っておくことがある。天下四絶は俗世とは縁を結んではいかん。当然、国王にもなれん」

「王になろうと思ったことはありません」

「命を落とすかもしれんぞ?」

「戦場では何度も命を落としかけました。それに、武人として常に死は覚悟しています」

「魔皇に負けることも許されんぞ。もし勝てなければ自らを犠牲にするしかない。それを知りながらも天下四絶となる覚悟はできているか?」

これを聞いた武神はそのとき初めて、三元老が自分に何を言いたかったのかを悟った。魔皇に勝つことができなければ、魔皇を自らの体に封印しなければならないと…そのためには愛情も、野心も、未練も全て捨てて、果ては自分さえも捨てる覚悟がなければならないと。世界のために自分を犠牲にでき、死すらない永劫の闇の中で生き続けられる覚悟があるのかと。

チャド・ジンケンは自身の今までの生涯を振り返った。どうせ自分は庶子の出…権力への野心は元より持ち合わせていなかった。否、もしかしたらこのために庶子として生まれたのかもしれなかった。

世を救うために、天下四絶となる。

たとえその最後が犠牲だとしても、それもまた自身の運命でないか。

チャド・ジンケンは顔を上げて三元老を見つめた。三元老の顔には自分を、そして世の行く末を憂う表情が浮かんでいた。一人ひとり注意深く彼らと目を合わせた彼はゆっくり、しかし強く答えた。

「はい…できています」

***

初めて会った天下四絶の面々は予想していたよりも平凡だった。いや、あまりにも優れた内功を身につけていた彼らは溢れんばかりの力を体の中に完全に隠していたため平凡に感じられただけであり、それほどの武の境地に達していたという意味だった。

「初めまして。ピウォルと申します」

「イスク・サンウンじゃ。そなたとは気が合いそうじゃのう、歓迎するぞ」

「わしはホン・ドウゲンだ。辛い選択だったとは思うが…よく決心してくれたな」

「こちらこそ…天の意志に従う皆さんのお仲間になれて光栄です」

武神はうやうやしく挨拶をした。しかし挨拶は長くなかった。彼らが話している場所は閑静な田舎でも、にぎやかな宿屋でもなかった。

目の前に魔族が溢れかえっている次元の亀裂を目の前にした、戦場の真っ只中だった。

――

ナル国は四大陸を統一して天下統一を成し遂げたが、無差別な龍脈の使用と霊石の採掘により次元の亀裂を生み出してしまった。この次元の亀裂は冥界を経由し、魔界にまで通じる亀裂であった。それによって世の中の至るところは濁気に染まった。溢れ出る濁気によって人々は魔族になり、魔族になった者は亀裂をより一層大きく広げた。

やがて手の施しようもないほど広がった次元の亀裂からは、濁気だけでなく魔族が直々に現界への侵攻を始めた。そのような現象は四大陸のあちこちで発見され、数多くの命がこれによって失われた。

天下四絶はこういった濁気の穴を探し出し、現界に侵攻してきた魔族を倒して亀裂を封鎖してきた。だが、これは前触れに過ぎないことを彼らは知っていた。亀裂が広がる速度が遅くなっているとはいえ魔皇の降臨は時間の問題にすぎないことを。そして魔皇が現界に降臨する日、人類は滅亡するかもしれないことを。

――

目の前の次元の亀裂に向き合った武神はゴクリとつばを飲み込んだ。初めて向き合う、ジメジメとした闇だった。このまま見つめていると、まるで吸い込まれそうな…

「気を保て!」

力強いホン・ドウゲンの声に、武神は闇に向かって差し出していた手を慌てて引っ込めた。

「おぬしの内功が優れておるとはいえ、一度闇に染まってしまえば抜け出すことは叶わんぞ。気をつけるのだ」

ホン・ドウゲンの声に武神は姿勢を正した。あと少し遅かったら闇に囚われていたかもしれなかった。

「さて…それでは始めるとするかのぉ?」

イスク・サンウンの言葉を合図にするかのように、天下四絶はいっせいに飛び立った。彼らの拳に、そして武器によって魔族は抵抗する間もなく次々と倒されていった。その中でもチャド・ジンケンの動きはひときわ引き立って見えた。武の神という名にふさわしく、優れた腕前であった。

「さすが、三元老が推薦するだけはあるな」

*

戦いはそれから日の出と日の入りを二度繰り返すまで続いた。ひっきり無しに濁気を吹き出していた亀裂もようやく小康状態を見せた。

「ここまで落ち着けば一旦ここから退いても問題なさそうじゃの。この亀裂は当面現地の者に任せて、ワシらは休むとするかのう」

「いえ、もう少し…」

取るに足らない雑魚とはいえ、亀裂からはまだ魔族が這い出ていた。それを見るチャド・ジンケンはまだやる気を見せていたが、イスク・サンウンは彼をたしなめた。

「それは間違っておる、休むときは休まなければならん。そうしなければ次の戦いで力を発揮できんからな。常に気を張りっぱなしでは身が持たんぞ、亀裂はここだけではないからのう」

「…そういうことでしたら、従います」

チャド・ジンケンはおとなしくイスク・サンウンに従うことにした。イスク・サンウンは同じ天下四絶とはいえ、学識も経験も自分とは比較できないほど深かったからだ。チャド・ジンケンは彼の理論にも一理あると思い、この場での戦いは終えることにした。

今後に向けての軽い打ち合わせを終えると、ピウォルとホン・ドウゲンは用事があるらしくすぐに発っていった。しかしチャド・ジンケンには特にやることも行くところも思い浮かばなかった。自分を陥れようとした王室に戻るわけにもいかず、既に軍事的指揮権を失っている自分が兵営へ行くのも気まずかった。そんなチャド・ジンケンの心を察したかのように、イスク・サンウンは彼にこっそりと話しかけた。

「そなた、この後暇じゃったらワシと共に良いところに行かんかのう?」

「良いところ…ですか?」

*

イスク・サンウンと一緒に歩いていたチャド・ジンケンは足を止めた。

「ここは…」

「満月館じゃ」

イスク・サンウンの説明を聞いたチャド・ジンケンは建物を見上げた。満月館といえば、当代きっての名店だという話を聞いたことがある。興味のなかったチャド・ジンケンでもその噂は耳にしたことがあるほど有名な店だった。

「芸妓と遊ぶ店、でしたかな…私はそういったことには興味がないのですが…」

「これこれ、芸妓と遊びに来たわけではない。酒と遊びに来たのじゃぞ」

「酒と遊びに?」

「うむ。ここはナル国の全大陸中で一番旨い酒を出す店なのじゃ」

「つまり…私と酒を飲むためにここに来たのですか?」

「当たり前じゃ!こんな世の中、酒でも飲んでなければやっとれんわ。そうじゃろう?ハハハ!」

飄々としたイスク・サンウンの態度に緊張が解けたのか、チャド・ジンケンの顔にフフッと笑いがこぼれた。

「ははは、幻鬼殿のお言葉のとおりです。そのようなお誘いならば断れませんな」

「うむ、おぬしならそう言うと思っとったわ」

「ところで…他のお二方は同行されないのですか?」

「ふん、あの二人は馬鹿正直だから誘っても来んわ。それともなんじゃ、ワシと二人きりで飲むのが嫌なのか?」

「いえ、とんでもない!このような席を用意していただいて、感謝するばかりです」

「おぬしは話が早いから助かるのう。ではさっさと行くぞ、旨い酒がワシらを待っておるからな。今日は朝まで飲み明かそうぞ!ははは!」

イスク・サンウンは気を良くしたのか大きな笑い声を上げた。その声が聞こえたのか、満月館からは次々に人が飛び出してきた。

「ようこそ!天下四絶にお越しいただけるとは光栄ですわ!」

「よくお越しくださいました、どうぞこちらへ」

*

中に入ったチャド・ジンケンは予想以上に派手な装飾に目を丸くした。ナル国一だという噂はどうやら間違ってはいなかったようだ。王室と比べても遜色がないほどきらびやかであったが、チャド・ジンケンは何も言わずに席に座った。王室出身であることを明かす必要はなかったからだ。そのときだった。ユ・ランが姿を現したのは。

「満月館が誇る芸妓、ユ・ランを紹介いたします」

その場に居合わせた客達は開いた口が塞がらなかった。彼女が来た途端、すべての明かりが彼女だけを照らしているようだった。あっという間に周辺のすべてのものが色褪せ、派手な宝石も、きらびやかだった装飾も彼女の前では光をなくしたようだった。

人々は我を忘れて彼女を眺めた。騒がしかった部屋中はあっという間に静まり返った。チャド・ジンケンもまた、彼女の美貌に驚いて言葉を失った。

「真に美しいとはこういうことなのだな…」

しかしチャド・ジンケンは彼女に向かってしまう視線を抑え、自身の思いを心の中で飲み込んだ。自分は天下四絶に属した身。俗世の女性とは縁のない人間なのだから。

これが…

彼と彼女の初めての出会いだった。

-終-