- 小説

- シンシンの物語:ホン門の祭祀

光が差し込まず、植物といえば苔くらいしか生えない暗い路地裏で、シンシンは膝を抱えて空腹に耐えながら独り言を呟いた。

「お腹すいた…何か食べたいな…」

そうしていると不意に、風に乗って運ばれてきた香ばしい匂いがシンシンの鼻先をくすぐった。久しぶりに食べ物の匂いを嗅いだせいでシンシンの腹の虫が騒ぎ出した。無意識に立ち上がったシンシンは匂いの元をたどって歩きはじめた。

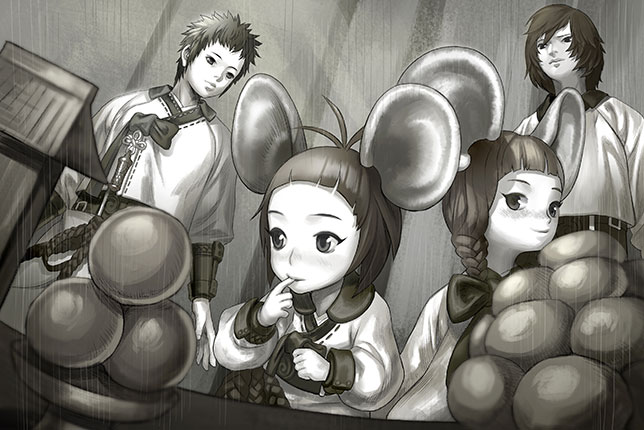

匂いの元はユッシ家の集落の裏にある寂れた空き地だった。元々はただの人気のない場所だったが、今日は何故か子供たちが集まって何かを食べていた。どうやら、正月に余った料理を集めて分け合って食べているようだった。

子供たちを見つけたシンシンはどうすればいいか分からずその場に立ち尽くしていた。子供たちもシンシンを見つけて、すぐにひそひそ話を始めた。

「おい見ろよ、またあいつが来たぜ」

「何か恵んでほしくて来たんじゃないの?」

「犬みたいに匂いをたどって来たんだろ?」

「うぇー、汚ねぇ」

会話を交わす子ども達は露骨に嫌悪感を表していた。その中の一人が、面白いことを思いついたと言って肉入りの焼き餅をシンシンの目の前の地面に投げつけた。

「ほら、これでもやるよ!」

彼の乱暴な行動にシンシンはひどく驚いた。しかしその目は落ちた焼き餅に釘付けだった。自分をからかうための悪戯だと頭の中では分かっていたが、反射的に喉が鳴った。しばらく動かなかったシンシンだったが、やがて彼の手は地面の焼き餅に向かって伸びていった。しかしシンシンの手が届くよりも早く、子供の足が焼き餅を踏みつけた。べちゃっとした音を立てて、膨らんでいた焼き餅が潰れて広がった。

「おっと、足が滑った!」

その言葉に合わせて、周りからはげらげらと笑い声が起きた。シンシンは動揺のあまり怒ることすら忘れて、ただぼうっと潰れた焼き餅を眺めていた。

***

「シンシン!ねえ!シンシンったら!」

自分を呼ぶボーナの声にはっとして、シンシンは考え事から戻ってきた。

「シンシン!何してるの?」

両手いっぱいに料理を抱えたボーナが甲高い声でシンシンを呼んだ。

「ん?な、何でもない」

「もう、ぼーっとしてないでこっち来て手伝って!猫の手も借りたいくらいなんだから!」

ようやくシンシンは、今年もムイル峰で祭祀を挙げる日が来て、皆も自分もその準備の真っ只中だったことを思い出した。

「う、うん!分かった!」

シンシンは慌ててボーナが抱えていた盆を受け取った。

「はは、大丈夫。ゆっくりでいいよ、ケガしないようにね」

カオルがボーナとシンシンを見つめながらにっこりと微笑んだ。そんなカオルも両手いっぱいに料理を抱えていた。シンシンは祭祀の準備が遅れないようにと、急いで料理を運びはじめた。

いつの間にか大きな祭祀卓は料理でいっぱいになっていた。一通り準備が終わり、カオルは皆を見回して言った。

「師匠を連れてくるからみんなはここで待っててね。いいかい?」

そう言い終えるとカオルは部屋を出ていった。予定よりも準備に時間がかかったせいか、少し慌てていた様子だった。はじめのうちは3人もおとなしく待っていたが、次第に落ち着きをなくして体をもじもじさせていたボニートが口を開いた。

「もう!お腹すいたよ…師匠はまだ来ないの?」

ボニートがぶつぶつ言い出すと、ボーナは呆れたように言った。

「カオルが行ってからまだ3秒も経ってないよ…」

「でも、お腹すいたよ!干し柿食べたいな…干し柿!」

ボニートが文句を漏らすと、ボーナがくすくすと笑った。

「お兄ちゃんは、おまんじゅうの次に干し柿が好きなんだよね?」

「うん!でもおじーちゃんはいつも僕達に隠れて一人で食べてたよね…」

「そうそう」

ボーナは昔を思い出してけらけらと笑った。

「ボーナは何が食べたい?」

「あたしは甘酒!早く飲みたい!」

ボーナの嬉しそうな声を聞いて、ボニートは企みごとをするかのように声を潜めてひそひそと囁いた。

「つまみ食いしちゃおうか?」

ボニートの言葉にボーナの目がキラリと光った。

「…しちゃおうか?」

それまで傍観していたシンシンだったが、これ以上はだめだと思って慌てて2人を止めた。

「ああ、ダメだってば。もうすぐ師匠が来るのに…」

「ちぇっ…」

シンシンが注意するとボニートは口を尖らせた。そのやり取りを眺めていたボーナは、何かを思いついたかのようにシンシンに聞いた。

「シンシンは何が食べたいの?」

「僕?」

「うん。シンシンも一緒につまみ食いしちゃおうよ。きっとバレないって!何が食べたいの?」

ボーナの言葉にボニートが「おおっ」といった表情でニイッといたずらっぽく笑った。そんなこともつゆ知らず、シンシンは卓に並べられた料理を眺めながら真剣に悩んでいた。

「僕は…」

豪勢に盛り付けられた数々の料理を見て、シンシンは無意識につばを飲み込んだ。

「僕はなんでもいいよ…こんなに沢山の料理があるなんて初めてだし…」

「でも、いちばん好きなものがあるでしょ。何が好きなの?」

「それは…」

***

シンシンはまた昔の出来事を思い出していた。

シンシンの目の前にいた子は、肉入りの焼き餅を踏みつけながらシンシンを嘲笑っていた。その子の周りに集まってきた他の子たちも、同じように嘲笑っていた。

しかし、そのときのシンシンは目の前の焼き餅以外は何も見えなかった。もう何日もなにも食べていない。頭はぐるぐると回っていた。口の中はつばで溢れかえり、腹の虫がおとなしくなる気配もなかった。

「グウゥ…」

ついに、シンシンは手を伸ばして潰れた焼き餅を拾った。

「見ろよ!こいつ、拾ったぞ!」

「本当に食べるのかよ!」

「うえっ、汚ねぇ…おい、あっち行こうぜ」

シンシンの行動に驚いた子供たちは思わず後ずさった。彼らがシンシンを見る視線はまさに虫を見るようなものであったが、シンシンはお構いなしに拾った焼き餅を口に運んだ。

土まみれになった焼き餅を噛みしめると、ジャリジャリとした土の食感も口の中に広がった。その瞬間、悔しさに苛まれたシンシンの目に涙が浮かんだ。

しかしその焼き餅は…

美味しかった。

いつしか、シンシンの目から涙がぽたぽたと落ちていた。それに合わせて空から雨のしずくがぽつぽつと落ちはじめた。

大粒の雨はシンシンの体に降り注いだ。しかし自分の身の上の惨めさと悔しさとで、シンシンはその場所から動けなかった。

***

「もう!シンシンってば!いちばんの好物はなあに?」

思い出に浸っていたシンシンは、ボーナの呼び声にびっくりして現実に戻ってきた。

「シンシン、今日はなんだかおかしいよ?しょっちゅうぼーっとしてるし」

「ああ、ごめん、ボーナ。ははは…」

シンシンははにかみながら頭を掻いた。ボーナはそんなシンシンの心中もいざ知らず、シンシンのもやもやした態度に苛立ちながらまくし立てていた。

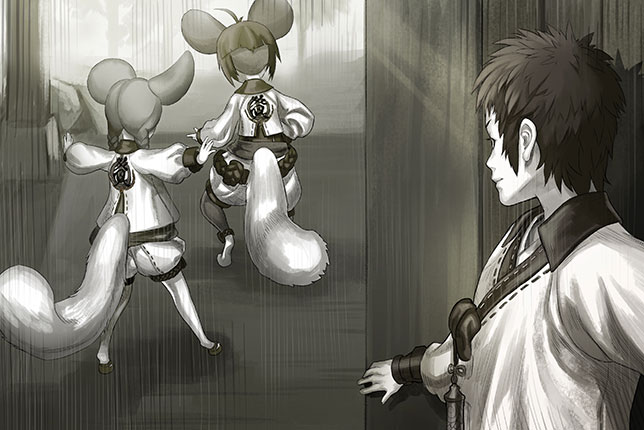

2人がそうしている一方で、ボニートは平常運転だった。こっそりと卓の後方へと潜入できたボニートは心の中で歓声を上げながら干し柿に手を伸ばした、しかしその瞬間、つまみ食いの気配を察知したボーナが息を大きく吸って声を上げた。

「お兄ちゃん!」

その声に驚いたボニートはビクッと飛び上がった。よろけながらもなんとかつま先立ちで身体を支えていたボニートの体勢が崩れ、ガシャーン!という音と共に派手に転んだ。

「う…うわああああ!」

「ガシャーン!!ゴロゴロゴロ……」

きれいに整っていた卓はひっくり返ってしまい、部屋の中は大惨事だった。供えられた果物はあちこちに散らばり、皿に盛られていた料理の大半は崩れて、盛りつけ直す羽目になった。

「あ~あ」

「もう!お兄ちゃん!めちゃくちゃになっちゃったじゃない!」

尻もちをついてさすっているボニートに向かってボーナがまくし立てた。

ボニートは悔しそうな表情を浮かべて言った。

「だってお腹がすいたんだもん」

「でも…」

「ああもう!分かった、師匠を呼んでくる!」

「待って!あたしも行く!」

つまみ食いにありつけなかったボニートが起き上がって部屋を出ようとすると、ボーナが急いで後を追った。

そんな光景を見ていたシンシンは静かに微笑んだ。

シンシンの頭の中に、再びボーナの質問が思い浮かんだ。

「ねえ、シンシンのいちばんの好物ってなあに?」

シンシンは2人の後姿を見つめながら心の中で答えた。

「みんなで一緒に食べるご飯がいちばん好きだよ」

-終-