- 小説

- 狼の息子:狼牙

*

武人の言葉に、少年の胸は高鳴った。

「父さんが…生きてる?」

その武人の言葉によると、父が自分に会うために待っているそうだ。しかし、少年はしばし悩んだ。

いくら父といえども相手は侵略者である人間だ。

そして自分は誇り高き狼の末裔。

本当に行ってもいいのだろうか。

***

「うわ~ん」

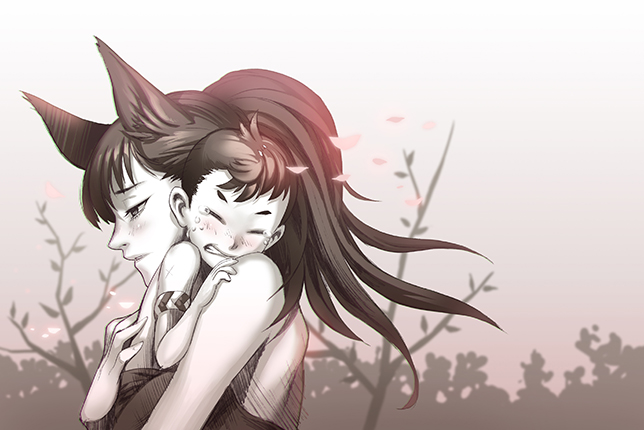

泣きじゃくりながら息子が帰ってきた。母親である灰色の耳は何も言わずに抱き上げた。

背中をとんとんと優しく叩きながら息子をあやす彼女は昔の出来事を思い出していた。

「女一人で子供を産むつもりだ」

結婚もしていない彼女の腹が膨らみはじめると、噂は一気に広まっていった。村人はあることないことを言いふらして彼女を非難した。だが、彼女の子供が産まれたときも、産まれてしばらく経ってからも、彼女はその子の父親が誰なのかを明かそうとしなかった。彼女への非難は強くなり、村の長老たちは彼女に後ろ指を指し、息子は同い年の子供達からのけ者にされるようになった。

彼女は自分たちがこれ以上この村で暮らすのは難しいと判断し、村の外郭に出て息子と2人で暮らすことにした。しかしそれは決して楽なものではなかった。相変わらず風豚会とアンシー族の争いは続いたままであり、そう遠くではない場所では猛獣たちが闊歩していた。村の力を借りられない彼女の家は危険に晒されるのみだった。

灰色の耳は、そうなることを予想できていた。だが選択の余地はなかった。息子がいつまでもあの村に留まったところで傷つくだけだというのは痛いほど理解できていた。仕方なく選んだ道であった。しかしそんな母の心配をよそに、息子は村に戻っては同い年の子供達の後をついて行き、いつも泣きじゃくりながら帰ってくるのだった。

灰色の耳は首を振って必死に考えた。息子はいつの間にか泣き止んで母の胸の中で眠っていた。

眠っている我が子を寝台に寝かせて頭を撫でていると、彼女の頭をふと父親の顔がよぎった。この子と同じ髪の色をした…

子供が生まれたとき、灰色の耳は彼に書信を送っていた。アンシー族と人間の間に子供が生まれたと知らせるために。しかし書信が彼のもとに届いてもおかしくない頃を過ぎても、彼からは何の返事もなかった。

無慈悲な仕打ちとも言えたが、彼女が彼を恨むことはなかった。

人間とアンシー族は全く違う存在。共存できない者同士。

この子には初めから父親などいなかった…彼女はそう思うようにした。

*

とはいえ、彼女の息子は彼女ほど簡単には割り切れなかった。

彼は自分が何者なのか、常に悩んでいた。自らの血筋を気にする彼は母に、何度も父について聞いた。しかし母から返ってくる言葉はいつも同じだった。「あなたに父親はいないのよ」

彼がアンシー族の戦士になりたいと言いはじめたのはそのせいだろう。自分の血筋について知れなかった彼は新たな繋がりを求めるように、アンシー族の一員になることを望みはじめた。

彼が成人の儀を迎えてアンシー族の戦士としての名前を得ようと決心したのもこの頃だった。

その日から彼は毎日のように弓の弦を引いた。手の皮膚が裂けて血が流れない日はなく、弓の弦が切れて顔に傷ができることもあった。その度に血が流れたが、少年はただ服の裾で顔の血を拭い、再び弦に手を掛けるのだった。

*

仲間になりたいという熱望だったのか。

あるいは自分を排斥した者達に対する怒りだったのか。

少年は恐ろしいほどの早さで力をつけていった。そして誰もが彼の力を認めざるを得なくなった頃、少年は成人の儀を迎える年齢になっていた。

我が子の成長を見守る灰色の耳の表情はいつもどこか悲しそうだった。

息子が成人の儀を迎えてアンシー族の戦士になると言った時も、

できるだけたくさんの風豚会の人間を殺すと言った時も、彼女は悲しそうな顔をしていた。

少年はただ、自分を心配した母がそんな表情をしていただけだと思っていた。

ある武人が少年を訪ねて来る日まで、彼がその理由を知ることはなかった。

*

「成人の儀を迎えられないだなんて!」

少年は叫んだ。

「お前はアンシー族の子ではない。試練を受けさせるわけにはいかん」

族長の声が少年に重くのしかかった。

「アンシー族の子ではないって、そんな…」

成人の儀を行わなければアンシー族として認められない。戦士としての名も授かることもできない。それはすなわち、少年は永遠にアンシー族の一員にはなれないという意味だった。

族長の言葉を理解した少年の心に浮かんだものは、どうして自分がアンシー族の子供ではないのかという疑問ではなかった。自分と同じ種族のはずの仲間がここまで自分を排斥しようとすることに対する不信感だった。

「僕の力を認めようとしないなら、認めさせるまでだ!」

そう言い放った少年は弓を掴んで飛び出した。

突然の出来事に、集まっていたアンシー族の人々は誰も彼を止められなかった。族長は少年が消えた方向をただじっと眺めているだけだった。

*

ドクン。ドクン。

少年の心臓はうるさいほどに高鳴っていた。

野生動物を相手に狩りをしたことは何度もあるが、実際に人間を、それも輸送隊長を標的に弓を射るのは初めてだった。

額には汗が流れ、指は震えていた。

「アンシー族は死を恐れはしない!」

少年はまじないを唱えるかのようにアンシー族の言葉を呟き、矢尻に神経を集中させた。

そして少年の手から矢が離れた瞬間、彼は初めて人を殺したことを本能で察した。

「ワォォォン!!」

アンシー族の間に狼の咆哮が響き渡った。その声は、輸送隊長が倒れたことを知らせていた。

少年は狼の遠吠えのように唸るアンシー族戦士に取り囲まれたまま族長に向かって歩いていった。

族長の前に立った少年は自分の弓を取り、族長に向かって突き出した。

「敵の親玉を倒してきました」

沈黙を貫いていた族長は静かに立ち上がった。族長の行動を人々は固唾を飲んで見守った。広場は息さえできない静寂に包まれた。

静かに弓を受け取り、族長は言った。

「強き者には敬意を払う。それがアンシー族の礼儀」

族長が弓を高く掲げた。

「これより、この者をアンシー族戦士『狼牙』と呼べ!」

「ウオオオオオ!!」

族長の雄叫びと共に広場に集まった者たちの叫び声が轟いた。アンシー族の、狼の咆哮が森中に響き渡った。

その時、慌てて駆けつけてきたアンシー族突撃兵が言った。

「大変です!丘陵トラが…!」

*

野生動物がアンシー族の村を襲うのは珍しいことではなかった。

しかし、アンシー族が集まっている居住地には戦士が集まっているうえ、村の入口は常に番人が見張っているため、獣が侵入しても返り討ちにされるだけだった。

だが少年の家は別だった。

村から離れているうえに女が一人しかいない家だったため、彼の家は野生動物にとって格好の獲物となっていた。

そして、そんな野生動物の中でも丘陵トラは村の最も近くを闊歩している猛獣だった。むしろ今までトラの襲撃を受けなかったのがおかしな程だった。

少年が家に駆け付けたときは既にトラの襲撃によって荒らされた後であり、母を襲っていた虎はアンシー族戦士によって引き離されていた。しかしトラは逃げようともせず、獲物への未練が残っているかのように舌舐めずりをしていた。

幸いにも灰色の耳はトラの棲処に連れて行かれることは免れたが、大怪我によって大量の血が流れていた。

「母さん!」

息も絶え絶えだった灰色の耳は息子の声を聞き、最後の力を振り絞って彼に宝貝を渡した。

「こ、これを…。ひとつはあなたの、もうひとつは…父さんの宝貝よ…」

父さんの宝貝。

少年の母が父に関する事を口にしたのは最初で最後だった。そして、そう言い終わると灰色の耳はそのまま息を引き取った。

「母さん!母さん!!!」

*

その日から人目を避けるような場所に住処を移した狼牙は、母を殺した丘陵トラの革を地面に敷いて生活しはじめた。その上でうずくまるように眠り、食事は狩りで得た動物と山の実で賄っていた。たまに、ふと母のことが頭をよぎるときがあった。その度に彼は弓を取って外に出た。そして輸送隊長と隊員たちが1人、2人と死んでいった。

すでに5人の輸送隊長の命が奪われていた。

いつの間にか狼牙という名は風豚会の中で恐怖の象徴として語られるようになった。彼と真正面から戦うのを諦める者も現れ、人々は段々と彼を避けるようになっていった。

誰も狼牙を止められない、皆そう思っていた。ある武人が現れるまでは。

***

「ない!宝貝がない!」

少年は慌てて袋を漁った。しかし何度確認しても母から貰った宝貝はなくなっていた。

「さっきあの武人に会った時に落としたのか?」

少年にとって、その宝貝は母の代わりとも言えるような物だった。

少年はアンシー族として認められ戦士になれたが、仲間は未だに彼をのけ者にしていた。たった一人の家族だった母は既に土へと還ってしまった。孤独にさいなまれたとき、母が恋しくなったとき…彼は母の遺品である宝貝を眺めて寂しさを紛らわせていた。

その宝貝を亡くし…

「誰だ!」

馴染みのない気配に少年は弓を取った。目の前には先程の武人が立っていた。

「くっ、ここまで追ってきたのか?」

この武人のほうが自分よりも強いことを彼は悟っていた。いくら自分が勇猛なアンシー族とはいえ、力の差がありすぎて勝算は低いだろう…しかしこのまま退くわけにはいかない。彼は心を決めた。

「アンシー族戦士は死を恐れはしない!」

少年は拳を強く握りしめて叫んだ。

しかし目の前の相手の口から出た言葉は思いもよらないものだった。

*

「父さんが生きてる?」

父は母を捨て、自分を捨てて去っていった。そんな人間など…

しかし宝貝を手渡してくれた武人は言った。

それは父の本心ではなかったと…

アンシー族と人間の和解を望んでいると…

もしそうなら…

もし本当にそうなったら、人間と狼の血を引いている自分もこれ以上忌み嫌われることもなくなるのだろうか…

しばらく思い悩んでいた少年は自分に言い聞かせるように呟いた。

「あ…あいつは…父さんは僕を抱きしめてくれるかな?狼と侵略者の血を受け継ぐ僕を…」

*

武人が去った後、しばらく二つの宝貝を見つめていた少年は立ち上がった。

その目には決意が浮かんでいた。

丘の上の旅館に行こうとした彼はいつものように弓を握った。しかし、少年の手はそこで止まった。

彼はしばし悩んだ末、手に取っていた弓を置いた。

「父さんに会いに行くのに武器は必要ないさ」

丘の上の旅館に向かう少年の顔には希望が満ちていた。吹きつける風に、少年の赤い髪がなびいた。

-終-

*このストーリーはゲーム内サブ ストーリー「狼の息子」に続きます。